Accueil › Les brèves du JT › Des chercheurs toulousains découvrent une nouvelle piste pour ralentir la maladie d’Alzheimer

Des chercheurs toulousains découvrent une nouvelle piste pour ralentir la maladie d’Alzheimer

19 février 2019 - 11:44

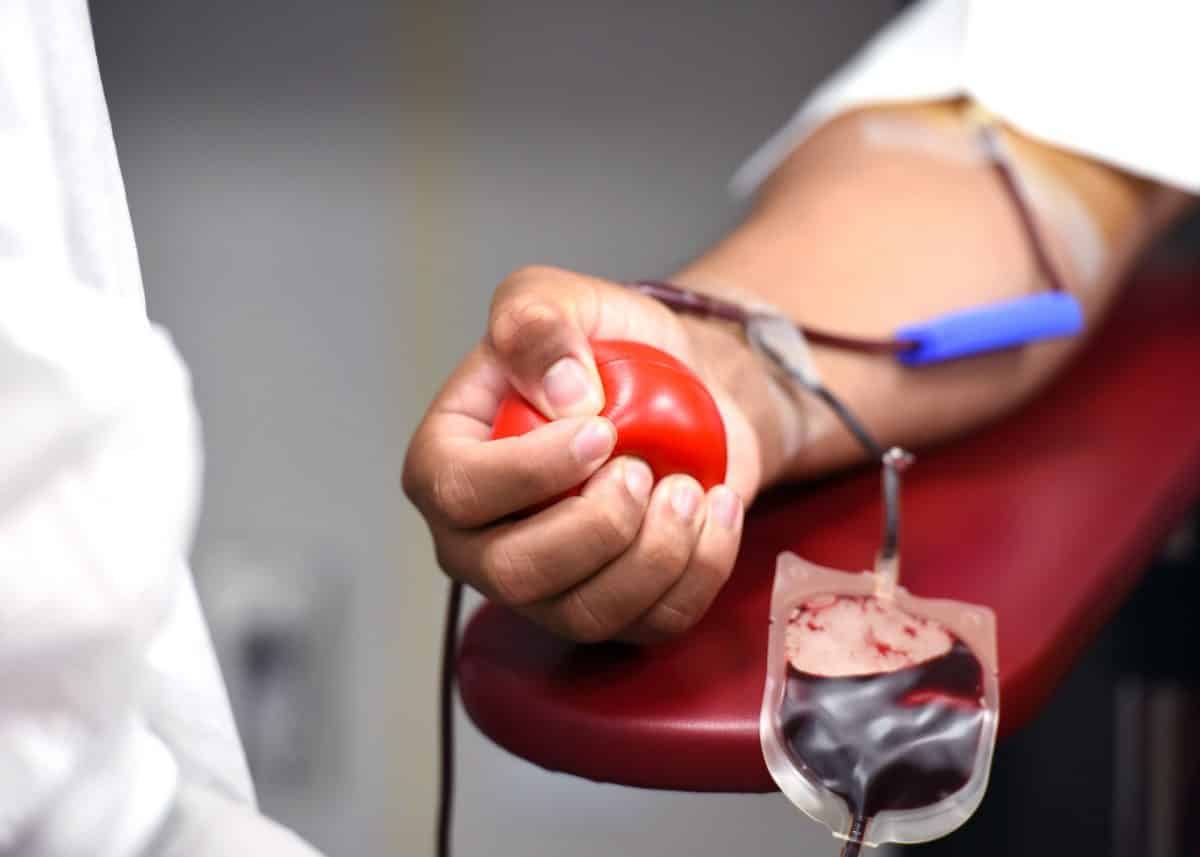

À l’heure actuelle, aucun traitement n’existe pour guérir ou ralentir l’évolution de la maladie d’Alzheimer, qui touche près d’un million de personnes en France, malgré de nombreuses recherches sur le sujet. Face à cette impasse, l’Institut de mécanique des fluides de l’Université de Toulouse III (CNRS/Paul Sabatier/INP Toulouse) a exploré une voie alternative inattendue; celle de la piste sanguine.

Après 5 ans recherches, un laboratoire de l’Institut a en effet démontré l’importance du débit sanguin des très petits vaisseaux du cerveau dans les premières phases de la maladie d’Alzheimer. En collaboration avec l’Université américaine de Cornell, les chercheurs toulousains ont montré chez des souris atteintes d’Alzheimer que des globules blancs, appelés neutrophiles, adhèrent sur les parois des capillaires du cortex cérébral jusqu’à bloquer localement le flux sanguin.

La baisse du débit sanguin, première manifestation de la maladie

Ils sont ainsi les premiers scientifiques à mettre en évidence que cette obstruction, en provoquant une baisse du débit sanguin cérébral, est une des premières manifestations de la maladie.

En administrant un anticorps dirigé contre les neutrophiles, les chercheurs ont permis une diminution du nombre de capillaires bloqués et donc, une augmentation immédiate du débit sanguin cérébral. Des effets qui se sont rapidement accompagnés d’une amélioration des performances dans les tâches de mémoire à court terme chez les souris.

Des simulations numériques ont également montré que ce mécanisme aurait un impact similaire chez l’homme et chez la souris et fournirait donc une nouvelle piste thérapeutique afin d’améliorer la cognition chez les patient atteints d’Alzheimer.

.

À lire aussi sur le même sujet :

Actualités en continu - Les brèves du JT

- Les brèves du JT

-

Actualités

Le musée des Abattoirs rouvre ce vendredi… pour les donneurs de sang

30 avril 2021 - 09:15

-

Les brèves du JT

Aveyron : les salariés de l’entreprise SAM toujours mobilisés pour sauver leurs emplois

27 avril 2021 - 16:47

-

Les brèves du JT

Une manifestation contre les crimes antisémites ce samedi à Toulouse

17 mars 2021 - 16:48

-

Actualités

Météo à Toulouse : un samedi de soleil et de pluie, avec beaucoup de vent

6 février 2021 - 06:54

-

Actualités

L’Isae-Supaéro de Toulouse lance une appli pour évaluer l’impact climatique de l’aviation

5 février 2021 - 15:53

-

Actualités

Haute-Garonne : voici ce que proposent les stations de ski pendant les vacances de février

5 février 2021 - 15:06

-

Actualités

Toulouse accueillera bien le centre spatial d’excellence de l’OTAN

5 février 2021 - 12:28

-

Actualités

Covid-19 : 9 écoles et 73 classes fermées dans l’Académie de Toulouse

5 février 2021 - 10:42

-

Actualités

Météo à Toulouse : du beau temps mais du vent pour ce vendredi

5 février 2021 - 06:02

Commentaires