Plastigar : Pollution de la Garonne, les microplastiques omniprésents

18 novembre 2021 - 18:04

Pendant trois ans, deux laboratoires toulousains ont étudié la présence de microplastiques dans la Garonne pour mieux comprendre la contamination de la faune aquatique, dans le cadre du projet Plastigar. Les résultats font état d’une pollution omniprésente, mais pas extraordinaire.

Le tristement célèbre septième continent, immense amas de plastiques flottant au large de l’océan Pacifique, ne serait que la partie visible de l’iceberg. En effet, 80 % des déchets plastiques retrouvés dans les mers et les océans ont été charriés par les cours d’eau s’y jetant. Des rivières et des fleuves dans lesquels les détritus se sont détériorés et disloqués en milliers de petits morceaux de moins de 5 millimètres. Se mêlant aux sédiments déjà présents, ces paillettes provoquent ainsi une pollution quasi invisible qui contamine les poissons et les invertébrés. Et la Garonne n’échappe pas au phénomène.

Pour en mesurer l’ampleur, les laboratoires toulousains Evolution et diversité biologique (EDB) et Interactions moléculaires et réactivité chimique photochimique (IMRCP) se sont associés pour monter le projet Plastigar. Dans le cadre de ce dernier, les scientifiques ont étudié et quantifié la présence des microplastiques dans la Garonne, pendant trois ans. Ils ont également observé la faune locale pour déterminer l’importance de la contamination animale.

Une pollution avérée de la Garonne aux microplastiques

Cette étude a été menée sur 14 sites d’observation, situés entre les Pyrénées et Agen. Les abords de la ville de Toulouse ont fait l’objet d’une attention particulière. Les scientifiques y ont installés des filets pour filtrer et ensuite analyser l’eau de la Garonne. Et les résultats sont sans appel : la pollution et la contamination des organismes sont avérées sur l’ensemble des secteurs. 1 887 particules de microplastiques, comprises entre 0,7 et 5 millimètres, ont été isolées dans les différents échantillons.

« En moyenne, la pollution est de 0,15 microplastique par mètre cube d’eau », constate les scientifiques ayant participé à l’étude. Précisant que leur concentration était plus importante à proximité des zones urbanisées, comme l’agglomération toulousaine : là, « elle y est de 3,4 microplastiques par mètre cube ».

La contamination de la faune

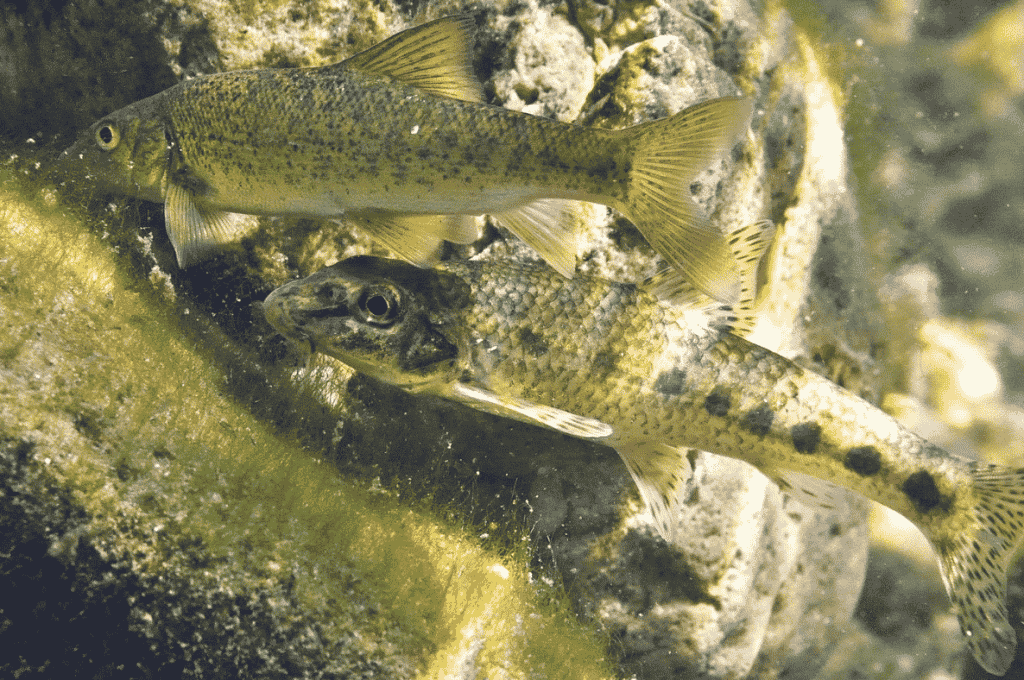

Au-delà de la seule pollution des eaux, l’enjeu de cette étude était de savoir si la faune résidente était contaminée. Et si oui, dans quelle proportion. Selon les chercheurs de l’EDB et de l’IMRCP, « 2 % des invertébrés et 10 % des poissons avaient ingéré des microplastiques ». En effet, chez ces derniers, jusqu’à quatre particules ont été retrouvés par spécimen. Et pas n’importe lesquelles.

Les observations menées ont démontré une absorption directe des morceaux de plastiques par les invertébrés, les prédateurs et les individus de grande taille, qui présentaient, en outre, les contaminations les plus fortes. Les poissons, en revanche, ingéreraient plutôt les particules de manière accidentelle par la consommation de sédiments au fond de l’eau, eux-mêmes pollués.

Nouvelle étape

En résumé, l’étude Plastigar fait état d’une « pollution en microplastiques et d’une contamination des organismes omniprésentes dans la Garonne. Ces phénomènes s’accentuent fortement autour des zones urbanisées », concluent les scientifiques. Cependant, les valeurs observées ne seraient pas alarmantes. « Comparé à d’autres cours d’eau de France et d’Europe, ce niveau de pollution n’a rien d’extraordinaire », confient les chercheurs.

Ces derniers vont maintenant étudier le parcours des microplastiques pour comprendre les conséquences écologiques de cette pollution de manière plus globale : fragmentation des habitats, changement climatique ou encore invasions biologiques.

Commentaires