[Grande Interview] Frédéric Scheiber : « Je suis un homme de l’ombre qui met les autres en lumière »

1 décembre 2021 - 12:23

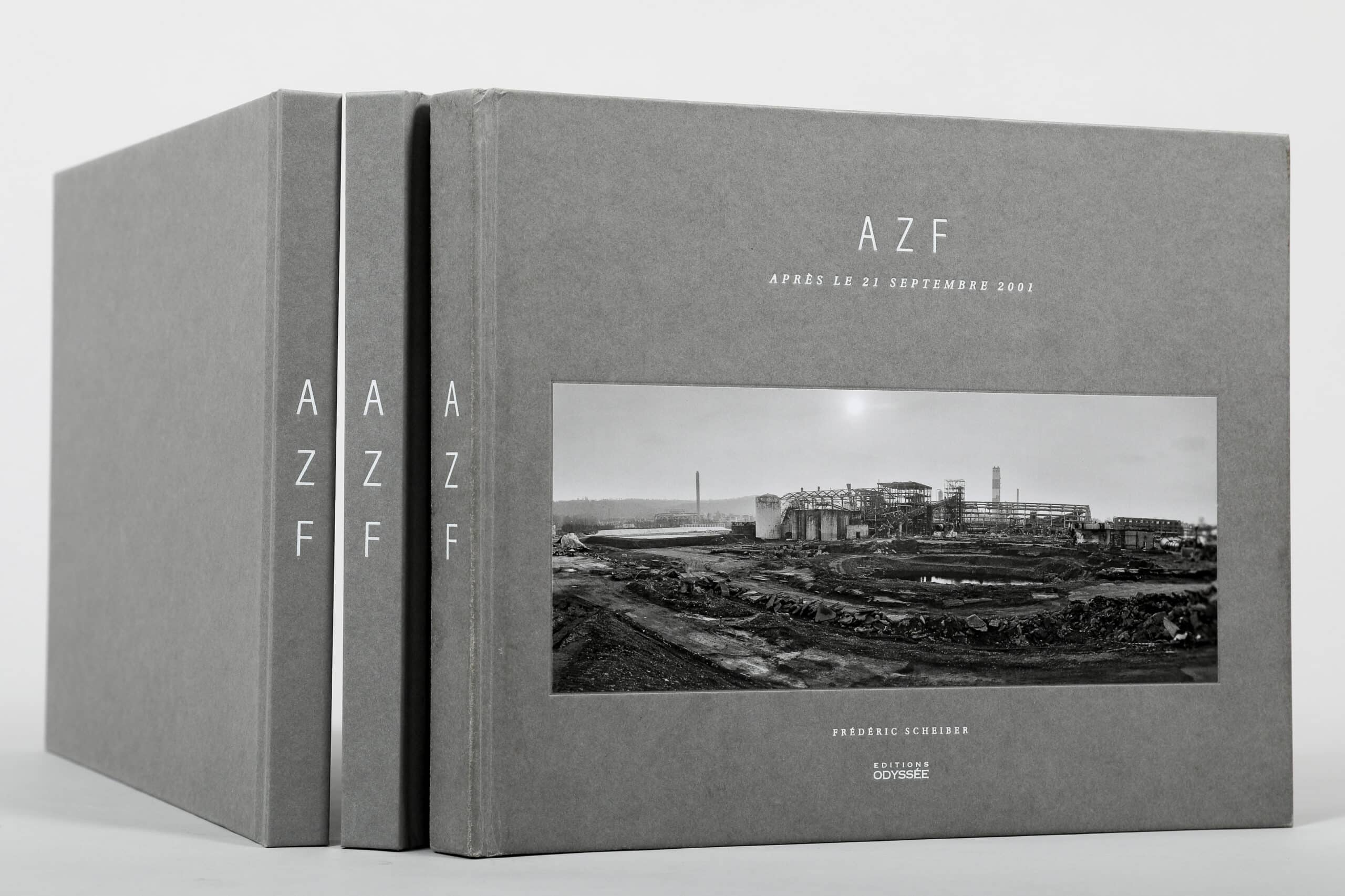

20 ans après la catastrophe, le photo journaliste indépendant toulousain Frédéric Scheiber publie “AZF, après le 21 septembre 2001”, aux éditions Odyssée. Témoin privilégié de l’actualité locale, il immortalise les événements qui marquent la Ville rose… mais pas que. Il revient, pour le Journal Toulousain sur une carrière riche, et parfois mouvementée. Interview-portrait.

Journal Toulousain : Le 21 septembre 2001, vous avez couvert l’explosion de l’usine AZF de Toulouse, comme bon nombre de vos confrères. 20 après, vous publiez un livre de photos intitulé “AZF, après le 21 septembre 2001” dans lequel vous avez compilé vos clichés. Pourquoi maintenant ?

Frédéric Scheiber : Pour la commémoration des 10 ans d’AZF, j’avais fait une exposition sur le sujet. Et je n’avais pas particulièrement prévu de réitérer cette année. Mais, l’un de mes amis m’a convaincu, me lançant : « Avec la banque d’images exceptionnelle dont tu disposes, tu ne vas rien faire pour les 20 ans ? » J’ai alors réfléchi à un autre format que l’exposition et j’ai pensé au livre. À partir de là, il m’aura fallu huit mois pour faire aboutir le projet. De l’explosion aux multiples procès qui ont suivi, c’est toute l’histoire d’AZF qui y est retracée.

JT : Quel est l’objectif de cet ouvrage ?

FS : J’ai voulu construire un bel objet qui permettrait de raconter cet événement tragique, de manière objective. À la fois pour apporter de l’information à ceux qui ne l’ont pas vécu. Et pour restituer les souvenirs de ceux qui étaient présents. Pour cela, j’ai donné la parole à plusieurs associations, et à Philippe Douste-Blazy (le maire de Toulouse à l’époque). Je leur ai donné carte blanche pour écrire une tribune, publiées dans le livre. Et chacune d’elles ouvre un chapitre de l’histoire d’AZF. Tout y est dit, avec beaucoup de dignité. Nul besoin d’en rajouter. Les photos font le reste.

Et je suis fier d’être parvenu, dans l’ouvrage, à réunir ces personnalités qui ont toutes tenu un rôle pendant cet événement, et qui aujourd’hui ne s’entendent pas. C’est une manière pour moi de graver une mémoire commune, qui malheureusement a du mal à exister.

JT : Chose que vous avez faite en noir et blanc. Pourquoi ?

FS : Je trouve que la monochromie apporte un côté historique à l’image. Ce qui était parfait pour ce livre traitant d’un sujet qui a maintenant 20 ans. Mais pour tout dire, le noir et blanc est mon premier amour. C’est mon côté années 1950 ! Je suis de l’école des Robert Capa et autres Henri Cartier-Bresson. De plus, je suis semi-daltonien. Quand les couleurs se chevauchent, j’ai du mal à les distinguer. Du coup, je me sens plus à l’aise avec le noir et blanc. Si je pouvais, je ne ferais que ça. Malheureusement, les médias pour lesquels je travaille, recherche plutôt des photos en couleurs.

« Ne jamais rien lâcher ! »

JT : Justement, vous êtes photographe indépendant. Vous travaillez donc pour plusieurs médias. Comment se passent vos collaborations ?

FS : Je pige effectivement pour l’Agence France Presse (AFP) essentiellement, mais aussi pour les médias locaux comme Boudu ou Médiacités qui me passent commande. Mais il m’arrive également d’être contacté par des médias nationaux, voire internationaux. Le dernier en date : la Gazette d’Helsinki, le plus grand journal finlandais, qui tire à plus de 200 000 exemplaires. Ou encore le National Geographic Web où j’ai réalisé un reportage sur les chrétiens de Gaza. Généralement, pour ces derniers, je propose moi-même un sujet et je tente de leur vendre.

Pour cela, j’essaie de faire un voyage ou de monter un projet photographique par an, comme celui d’AZF. Je fonctionne beaucoup à l’instinct : je pars, je réalise mes reportages et je les vends ensuite. Mais parfois, je ne parviens pas à les imposer.

JT : Parvenez-vous à vivre de vos piges ? La condition d’indépendant est-elle aussi précaire ?

FS : Il faut se battre tous les jours ! C’est d’ailleurs l’un de mes leitmotiv : « Ne jamais rien lâcher ! » Et 25 ans après avoir réalisé ma première pige, je suis encore là. Mais j’ai mangé mon pain noir. Jusqu’en 2010, tout se passait bien pour moi. J’avais réussi à percer et je pigeais pour 20 Minutes, pour l’Express, la Gazette ou encore l’Humanité. Mais après cette période faste, tout est devenu plus difficile.

Pour arrondir les fins de mois, je travaille pour des organismes ou des collectivités qui éditent des journaux internes. C’est de la photo de communication, ou d’entreprise. En parallèle, j’enseigne le photojournalisme dans une école de Blagnac. Des petits contrats qui, mis bout à bout, me permettent de vivre de mon travail.

Tout est une affaire de réseau et de reconnaissance du travail. Je n’ai jamais déposé un CV de ma vie. Après plus 20 ans de carrière, je commence à être connu dans le monde du journalisme local. Par exemple, j’ai collaboré avec l’agence Associated Press (AP) suite à une rencontre organisée par un ami lors du festival Visa pour l’image (Perpignan), ma grand-messe.

JT : Mais vous n’avez pas toujours été indépendant…

FS : Effectivement, j’ai été salarié de 20 Minutes pendant quatre ans (2010-2014). Ils m’ont proposé un CDI au moment ou je commençais à perdre espoir. Je venais d’ailleurs de me faire opérer du genou et j’ai signé le contrat dans ma chambre d’hôpital. J’avais enfin la sécurité de l’emploi, et les avantages qui vont avec : des vacances, des chèques cadeaux et un bon salaire. Des conditions inespérées pour un photojournaliste de nos jours. Pendant ces quatre années, je me suis vraiment éclaté. Mes photos pour le gratuit oscillaient entre celles de Libération et de l’AFP, c’est-à-dire entre l’artistique et l’information pure. Elles étaient vues par 4 millions de personnes quand elles faisaient la Une.

Jusqu’en 2014, où tout le service photo de 20 Minutes a été licencié. En vérité, cela aura été une délivrance, car les derniers mois ont été très difficiles à vivre. J’étais mis au placard. Je restais au bureau plusieurs jours par semaine sans commande. Une torture pour moi. J’ai besoin de faire de la photo. Cela a aussi été un renouveau, car, grâce à mes indemnités, j’ai pu entamer des reportages à long terme. Ceux que j’aime faire. Ceux en noir et blanc. Ceux où je peux prendre le temps de m’immerger dans l’univers de mon sujet, et dont le fond a du sens pour moi. Et c’est dans cette logique que j’ai réalisé un sujet sur la ZAD de Sivens, intitulé “La Bataille du Testet“, qui a finalement été vendu à un média suisse.

« Voir et comprendre le monde »

JT : Quels sont vos types de sujets favoris ?

FS : J’affectionne particulièrement les mouvements socioculturels et humanistes. Par exemple, contrairement à certains de mes confrères, j’adore me rendre sur les manifestations. C’est l’histoire qui s’avance devant moi. J’aime à montrer, au travers de mes images, le combat de gens qui défendent des valeurs. Je suis un homme de l’ombre qui met les autres en lumière. Et dans ces moments-là, je deviens une petite souris. Je me fais tout petit pour saisir l’instant sans être remarqué, même si je suis grand et que je parle fort !

JT : Et les reportages qui vous ont particulièrement marqué ?

FS : AZF bien sûr. Mais aussi mon immersion chez les Bushmen en Tanzanie ou mon sujet sur le Kumbha Mela en Inde (pèlerinage organisé quatre fois tous les 12 ans, NDLR). Sans oublier les chrétiens de Gaza, et la traque de Mohammed Merah. Plus récemment, ce serait la couverture du mouvement des Gilets Jaunes. Non seulement j’y ai été blessé, mais en plus je reste toujours ému sur un reportage où je perçois de la souffrance humaine. Et si je devais n’en retenir qu’un, ce serait peut-être la manifestation de soutien à la liberté de la presse, suite aux attentats de Charlie Hebdo, où plus de 100 000 personnes ont défilé ensemble.

JT : Que représente la photo pour vous ?

FS : À titre personnel, l’appareil photo me sert de carapace. Avec lui, j’ose. J’ose traverser une salle de concert bondée lors d’un concert de Manu Chao pour me rendre devant la scène. J’ose me glisser au cœur d’une manifestation où les journalistes ne sont pas les bienvenus. À l’inverse, la photo me canalise, alors que je suis d’un naturel plutôt speed.

Plus généralement, en faisant mes clichés, j’ai l’impression d’être un témoin privilégié d’une actualité. Elle me permet de voir et de comprendre le monde. Et je tente, par mon travail, d’offrir cette opportunité au grand public… En images.

Commentaires